Puppengeschirr aus Kunststoff

Text / Fotos: Jörg Bohn, Erstveröffentlichung im Sammlermagazin "Trödler", Heft 2/07

Obwohl sie insbesondere in den 1950/60er Jahren zu den am weitesten verbreiteten Spielzeugen gehörten, sind komplette alte Puppengeschirre aus „Plastik“ heute nur noch ausgesprochen selten zu finden.

Dies mag vor allem daran liegen, dass sich frühe und in zunehmendem Maße auch jüngere Objekte aus Kunststoff zwar bei Sammlern wachsender Beliebtheit erfreuen, von weiten Kreisen ihrer Käufer und Benutzer jedoch gering geschätzt und infolgedessen als nicht aufhebenswert erachtet wurden oder immer noch werden. Darüber hinaus geriet den Puppengeschirren zum Nachteil, was einst ihren großen Vorteil ausmachte und überhaupt erst die Voraussetzungen zu einem solch hohem Verbreitungsgrad schuf: der niedrige Preis.

Wird ein Konsumgut teuer erkauft, entsorgt man dieses nicht einfach, wenn es im Moment nicht mehr benötigt wird oder defekt ist, sondern deponiert es in den meisten Fällen erst einmal, in der Hoffnung auf eine spätere Nutzung, in Kellern oder auf Dachböden. Erziehung und vor allem Werbung haben dafür gesorgt, dass in vielen Köpfen ein hoher Kaufpreis mit entsprechend hoher Qualität und somit Verwahrungswürdigkeit gleichgesetzt wird, unabhängig von der wahren Güte des jeweiligen Stückes. Im Umkehrschluss ist die Hemmschwelle, billig eingekaufte Waren einfach fortzuschmeißen, natürlich umso geringer. Nicht von ungefähr entstand der Ausdruck „Wegwerfgesellschaft“ in den 60er Jahren, zu einer Zeit, als preisgünstige Produkte aus Kunststoff sich in rasantem Tempo immer größere Marktanteile eroberten. Im Bereich des Sammlerspielzeugs hat dies zur Folge, dass heutzutage ehemals teure Produkte bekannter Hersteller im Vergleich zu den damals wesentlich weiter verbreiteten Plastikspielzeugen unverhältnismäßig häufig zu finden sind.

Nun soll wahrlich nicht in Frage gestellt werden, dass ein hoher Anteil dieser oft recht kurzlebigen Billigware vollkommen zu Recht schon bald den Weg in die Mülltonnen fand.

Im vorliegenden Fall jedoch offenbaren einige auf den ersten Blick möglicherweise banal erscheinende Plastik-Geschirre bei näherer Betrachtung ein durchaus ansprechendes Design oder besitzen zumindest eine hohe Aussagekraft bezüglich Ihrer Herstellungszeit, weil sie höchst anschaulich die Formen, Farben und Dekore ihrer Vorbilder widerspiegeln. So orientieren sich in den fünfziger Jahren beispielsweise einige Geschirrentwürfe an der aktuellen Damenmode, wodurch die charakteristische Linienführung von Christian Diors New Look kurioserweise Einzug in die Geschirrschränke hält. Die prägnante Silhouette mit Glockenrock und Wespentaille findet ihre Entsprechung in sich zur Mitte hin verjüngenden Kaffeekannen und gelangt als spielgerechtes Abbild in Form von Puppengeschirr somit auch in die Kinderzimmer.

|

| |

Leider werden Miniaturen aus Plastik vom Gros der Puppengeschirrsammler kaum oder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, obwohl sich bereits die Entwicklungsgeschichte der Kunststoffe kaum weniger spannend präsentiert als die des Porzellans.

Die erste überlieferte Anleitung zur Herstellung eines Kunststoff-Vorläufers stammt bereits aus der Zeit um 1530, als Alchimisten allenthalben auf der Suche nach einer haltbareren Alternative für im Laufe der Zeit sich abnützende oder brüchig werdende Materialien wie Holz, Leder und Horn sind. Ihre Aufzeichnung ist dem Andechser Benediktinerpater Wolfgang Seidel zu verdanken, der innerhalb seiner Sammlung wissenschaftlicher Schriften eine entsprechende Rezeptur notierte, die der Schweizer Kaufmann und „Hobby-Alchimist“ Bartholomäus Schobinger wohl auf einer seiner vielen Reisen erfahren hatte. Magerkäse bildet den Grundstoff für eine „durchsichtige Materie“, die „man mag formen wie man will, die auch durchsichtig bleibt, mag man sie färben“. Gleichen Ursprungs ist mehr als 300 Jahre später ein Kaseinharz, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts mitverantwortlich für den immensen Erfolg der legendären „Anker-Steinbaukästen“ zeichnet. Die als Flugpioniere zu Berühmtheit gelangten Brüder Gustav und Otto Lilienthal entwickelten für diesen Zweck Spielbausteine aus einer Mischung von Sand, Kreide und Leinöl, die durch eben dieses Harz eine feste Konsistenz erhielt. Die kommerzielle Ernte der Baukästen fuhr jedoch ein anderer ein, da sie sich während der langwierigen Forschungszeit in Schulden stürzten und in Folge dessen gezwungen waren, ihre Idee zu verkaufen.

Wie auf vielen anderen Gebieten auch, war ebenfalls bei der Entstehung von Kunststoffen nicht selten der Zufall mit im Spiel. So wischte der Schweizer Chemiker und „Entdecker“ des Ozons, Christian Friedrich Schönborn, mit einem Baumwolltuch verschüttete Schwefel- und Salpetersäure auf und mag sich nicht wenig erschreckt haben, als das zum Trocknen über einen Ofen gehängte Tuch urplötzlich Feuer fing und verpuffte: die Schießbaumwolle „war erfunden“. Im Zuge seiner weiteren Forschungen tränkt er die Baumwolle nicht mit Säuren, sondern taucht sie in Lösungsmittel und nachdem diese sich verflüchtigt haben, bleibt eine zähe, durchsichtige Masse übrig. Schönborn gibt der neuartigen Substanz den Namen „Kollodium“ und bereitet damit den Boden für spätere Weiterentwicklungen wie beispielsweise das von Alexander Parks kreierte Parkesin, aus welchem erstmals Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff hergestellt werden, die auf der Londoner Weltausstellung von 1862 für Furore sorgen. Auch dem Celluloid liegt eine nicht alltägliche Geschichte zugrunde. Legendärer Impuls für seine Entwicklung war das Preisausschreiben eines Herstellers von Billardkugeln, der einen Ersatzstoff für das aufgrund der wahllosen Abschlachtung von Elefanten immer seltener werdende Elfenbein suchte. Der Celluloid-Erfinder John Wesley Hyatt jedoch verzichtete auf die für den Sieger ausgesetzte Summe von 10000 Dollar, gründete stattdessen lieber eine eigene Firma und gelangte derart zu beträchtlichem Wohlstand.

Ein weiterer Quantensprung bezüglich der Verbesserung des Kunststoffs gelang dem belgischen Forscher Leo Hendrik Baekeland. Hochbegabt und bereits in jungen Jahren finanziell abgesichert durch den Verkauf eines von ihm erfundenen Fotopapiers an Kodak, begibt er sich auf die Suche nach neuen Herausforderungen und findet ein Problem, an dem sich die Wissenschaft bereits seit drei Jahrzehnten die Zähne ausbeißt: Durch die Verbindung von Phenol und Formaldehyd soll zwar die Schaffung eines neuartigen Materials mit bisher nicht gekannten positiven Eigenschaften möglich sein, doch die praktische Umsetzung dieser Theorie ist bis dahin noch niemandem gelungen. Auch Baekeland erleidet eine Vielzahl von Fehlschlägen, bis ihm im Jahr 1907 endlich der Durchbruch gelingt. Das nach ihm benannte Bakelit erfüllt alle Erwartungen bezüglich Formbarkeit, Belastbarkeit sowie Hitzebeständigkeit und erweist sich, da es zudem keinen Strom leitet, als ideales Material für die Fertigung von Gehäusen elektrischer Geräte.

|

| |

Bakelit startet einen Triumphzug ohnegleichen, durch die Möglichkeit der Massenproduktion werden viele zuvor nur Besserverdienenden vorbehaltene Produkte, wie beispielsweise Radios, nun auch für breitere Käuferschichten erschwinglich. Doch gänzlich perfekt ist auch diese neue Substanz noch nicht, da sie sich nur in dunklen Tönen herstellen lässt und zudem nicht geschmacksneutral ist. Aber da die Geschichte des Kunststoffs vor allem durch eine Aufeinanderfolge von Weiterentwicklungen geschrieben wird, werden auch diese Nachteile aus der Welt geschafft. Das englische Chemieunternehmen British Cyanides entwickelt 1926 ein nahezu durchsichtiges und daher ebenfalls in hellen Farben einfärbbares Kunstharz namens Ureumformaldehyd, welches, verarbeitet zu Küchengeschirr und verschiedenen Behältnissen, bei seiner erstmaligen Präsentation im legendären Londoner Konsumtempel Harrods für großes Aufsehen sorgt und die Zahl der Verwendungsmöglichkeiten von Kunststoff noch einmal beträchtlich erhöht.

|

"Made in England", 30er Jahre |

|

| |

Doch nicht nur verbesserte Herstellungsrezepturen sorgen für eine immer weitere Verbreitung, sondern auch die Entwicklung innovativer Produktionstechniken. Bekamen die bisher gebräuchlichen, unter Einwirkung von Hitze fest bleibenden Duroplaste durch Pressen ihre endgültige Gestalt, werden nun die durch Wärmezufuhr verformbaren Themoplaste im so genannten Spritzgussverfahren mit hohem Druck durch Düsen in entsprechende formgebende Vorlagen gespritzt. So ist Polystyrol zwar seit langem bekannt, aber erst die Perfektionierung dieser Technik verhilft dem Werkstoff in den späten 1940er Jahren zum Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen. „Es ist das ideale Medium für Gebrauchsgegenstände. Aus Polystyrol waren nun die Radiogehäuse, aus Polystyrol waren die so beliebten Wandkacheln, und aus Polystyrol war all das billige Spielzeug, das nach dem Krieg den Markt überschwemmte“, beschreibt Udo Tschimmel ausführlich diese und alle anderen hier angerissenen und vereinfacht dargestellten Entwicklungen in seinem leider vergriffenen, aber als Standartwerk zum Thema Kunststoff-Geschichte noch in vielen öffentlichen Bibliotheken vorzufindenden Buch „Die Zehntausend-Dollar-Idee“.

Auch das Fachorgan der Spielwarenfabrikanten und –händler Das Spielzeug widmet sich 1960 in aller Ausführlichkeit den Spritzgussautomaten sowie ihren Funktionen und stellt zudem in der Spielzeugindustrie verwendete Kunststoffe vor. Polysterol „kann in verschiedenen Körnungen, glasklar und in zahlreichen Einfärbungen geliefert werden. Dank seiner fast unbegrenzten Färbbarkeit gehört es zu den farbenfreudigsten Kunststoffen. Das Rohmaterial lässt sich ausgezeichnet verarbeiten, die Artikel bekommen einen brillanten Oberflächenglanz.“ Ein Glanz, der bei der Herstellung „von größeren Puppen nicht gerne gesehen wird, weil diese anschließend durch Überspritzen mit Farbe mattiert werden müssen.“ Ein Glanz aber, der bei der Fertigung von Puppengeschirren durchaus erwünscht ist und diesen Rohstoff für deren Herstellung geradezu prädestiniert. Polysterol in den verschiedensten Farbvarianten ist daher in der Regel das Ausgangsmaterial für zu dieser Zeit produzierte Kunststoffgeschirre, die vereinzelt bereits zu Beginn und immer häufiger dann ab Mitte der 50er Jahre unter der sich in der Nachkriegszeit einbürgernden Sammelbezeichnung „ Plastik“ angeboten werden. Der größte und folglich in der Werbung am häufigsten herausgestellte Vorteil dieses als „nahezu unzerbrechlich“ gepriesenen Materials liegt aber sicherlich in seiner hohen Widerstandsfähigkeit. So braucht „das kleine Mädchen nicht mehr zu erschrecken, wenn ihm beim Abwasch einer der rotglänzenden Teller oder ein strahlendblauer Becher aus der Hand rutscht und in lustigen Sprüngen über den Fußboden hüpft.“

| |  |

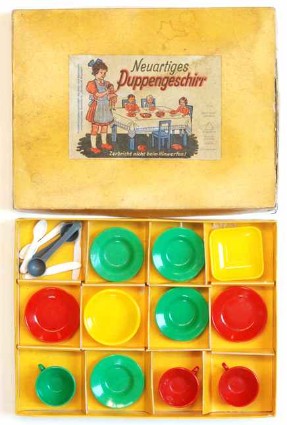

"Neuartiges Puppenhgeschirr", Produktionsgemeinschaft des Holz- und Kunststoffverarbeitenden Handwerks, "Elbefaß Dresden", 1961 | | |

Im Jahr1960 buhlt bereits ein knappes Dutzend von in Das Spielzeug annoncierenden Firmen um die Gunst der Interessenten an derartigen Spielwaren. Wenn man berücksichtigt, dass allein der Ansbacher Produzent Bellmann & Co („Belco“) laut Eigenwerbung „über 100 Modelle Kinder-Plastikservice“ in seinem Sortiment hat, ist es umso erstaunlicher, wie wenige heute noch davon erhalten sind. Das „Kunstharz, PreßI-, Spritz- und Metallwerk“ Bellmann & Co gehört mit zu den frühesten Anbietern auf diesem Sektor und präsentiert bereits 1955 „ein Puppen-Speiseservice mit Gläsern und Bestecken, alles aus Plastik, in besonders hübscher und zweckmäßiger Verpackung“. Die dekorative Anordnung des Inhaltes dient nicht nur der Verkaufsförderung, sondern birgt natürlich auch einen pädagogischen Hintergrund: “Der bunt bebilderte Karton enthält eine Karte, auf der die einzelnen Gegenstände mit Gummifäden in Tafelordnung aufgeheftet sind. Die kleine Hausfrau kann die Sachen nach Gebrauch wieder an derselben Stelle befestigen. Dabei prägt sie sich unwillkürlich die richtige Art des Deckens ein.“

| |

|

"Puppen-Speiseservive mit Gläsern und Bestecken", Bellmann & Co., No.461, 1955 | | |

Die schöne und aufwändige Befestigungsart erweist sich wohl als zu kostenintensiv und wird leider bald durch das Einstecken der einzelnen Teile in Papierlaschen ersetzt. Sehr ansprechend sind auch die in verschiedenen Variationen gelieferten Service dieser Firma aus transparentem eingefärbtem Kunststoff.

| |  |

| Bellmann & Co., Ansbach | | |

Ob er allerdings ein umfangreiches und schaurig-schönes „edles Service mit Goldrand“ aus Plastik als sammelnswert einstuft, sei dem jeweiligen Betrachter selbst überlassen, „einzigartig“ ist es jedoch allemal.

Zu den Konkurrenten von Bellmann & Co zählt die Firma Manurba-Plastik (Manfred Urban, Bamberg). Diese offeriert die Puppen-Service als „Mädchenartikel in begeisternder Aufmachung zu einem nicht zu unterbietenden Preis“ und verspricht den Spielwarenhändlern „Begeisterung der Kunden“ durch den Verkauf von Manurba-Plastik-Spielwaren, und damit ein „gutes, saisonunabhängiges Geschäft“. Auch der günstige Endpreis dient als Argument: “Ihre Beliebtheit bei den Kindern und ihr dem Taschengeld angepasster Preis haben unsere Produkte zu begehrten Verkaufsartikeln werden lassen.“

|

Manurba-Plastik, Bamberg, 1960 |

| |  |

Manurba-Plastik, Bamberg, 1960

| | |

WEITER→